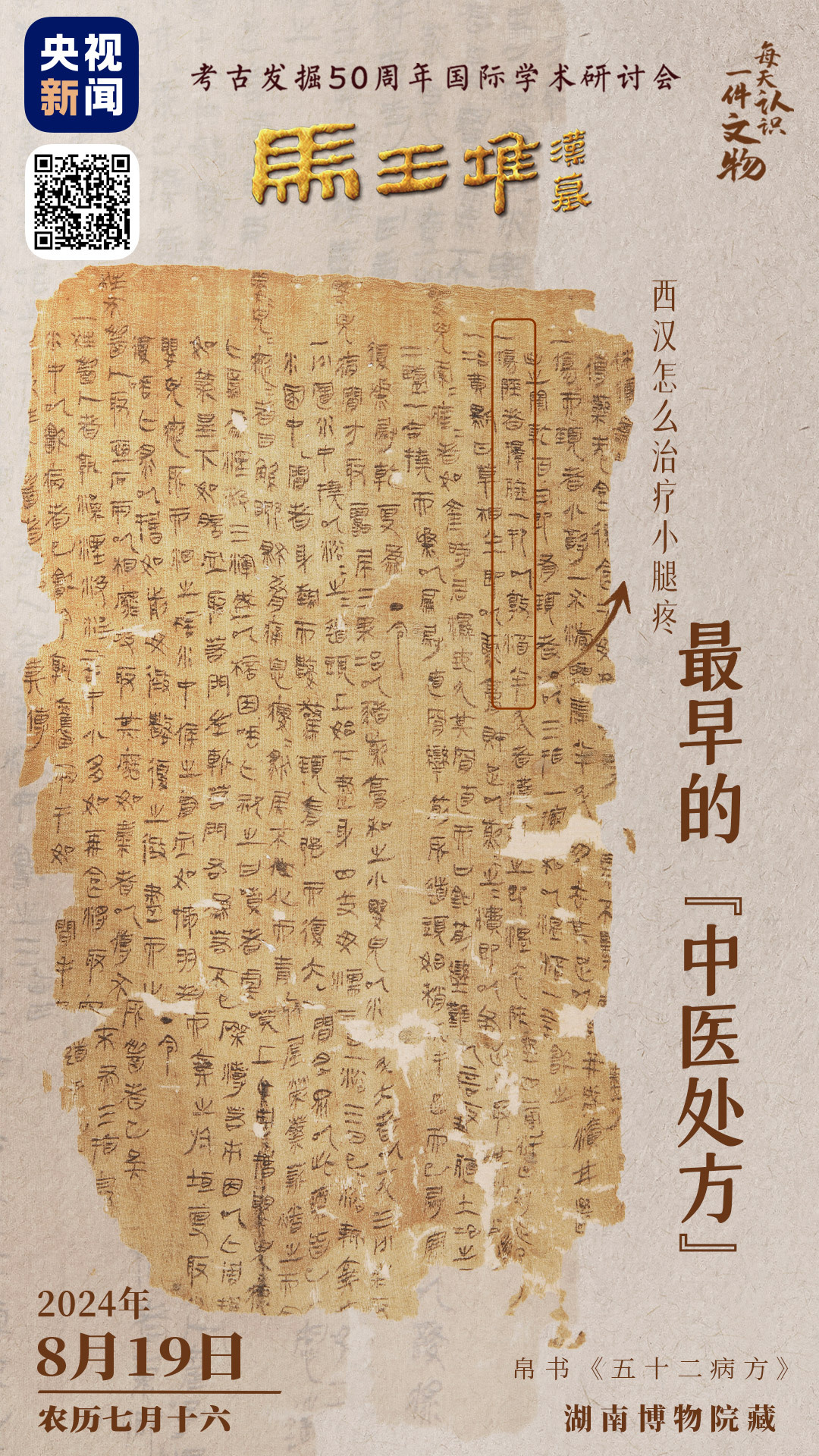

1974年8月18日

马王堆二、三号墓发掘成果首次对外发布

“回眸五十载,辉光两千年”

昨天(8月18日)上午

马王堆汉墓考古发掘50周年国际学术研讨会

在湖南长沙召开

一批马王堆汉墓研究最新成果发布

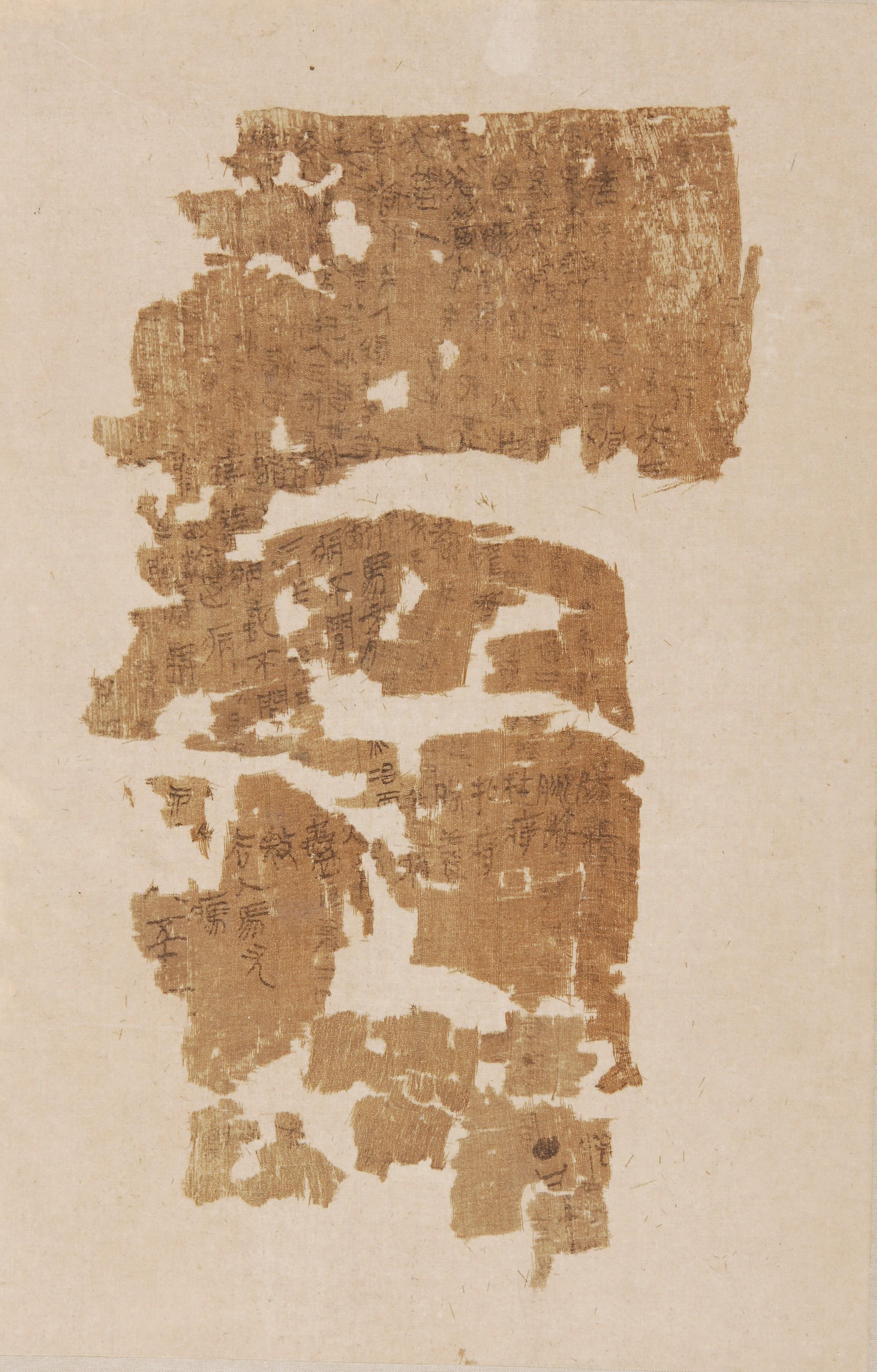

经整理,马王堆汉墓出土简帛文物1430件

包括帛书、帛画、木牌、竹简等

蕴藏着丰富的医学养生内容

今天是中国医师节

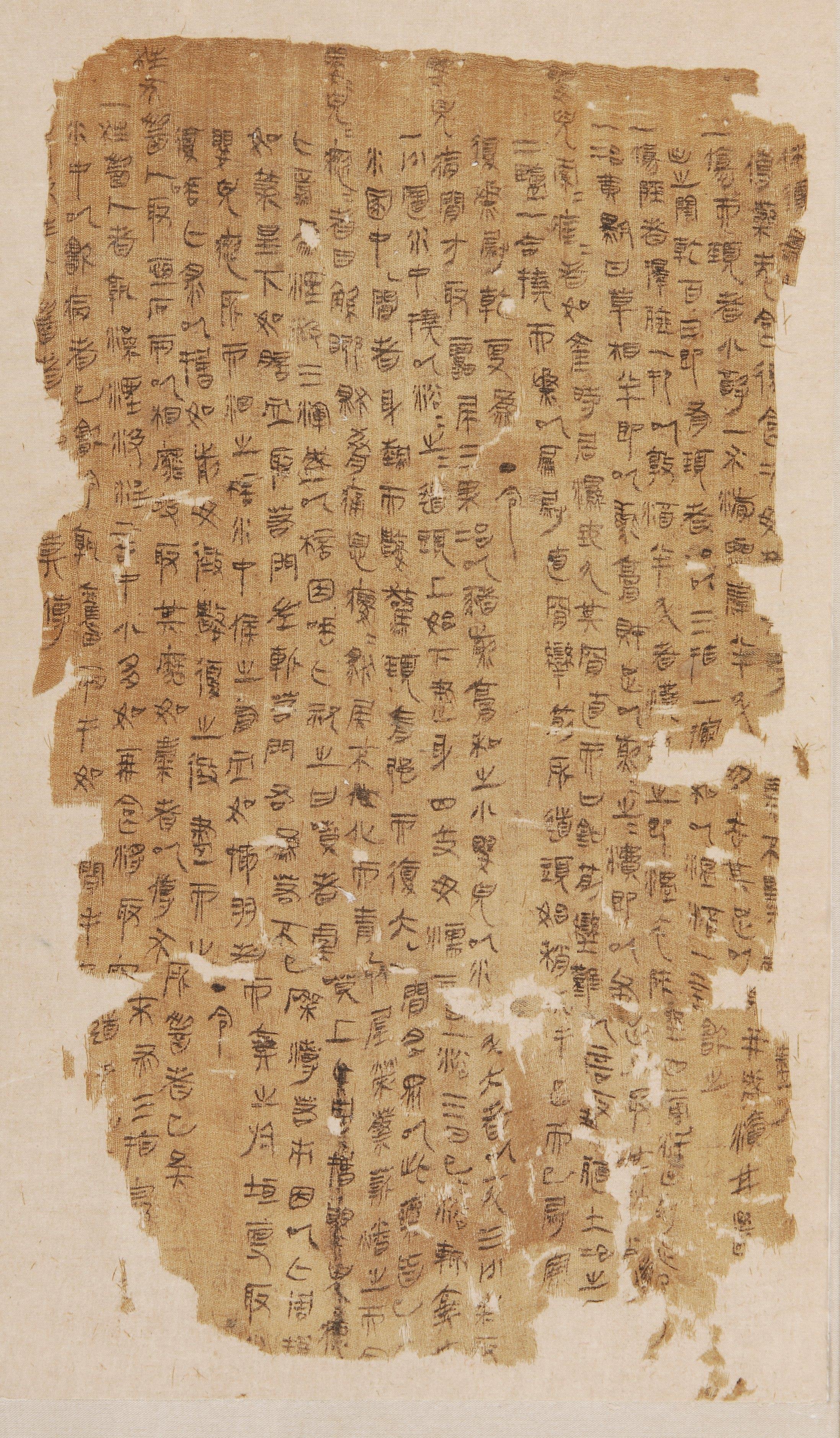

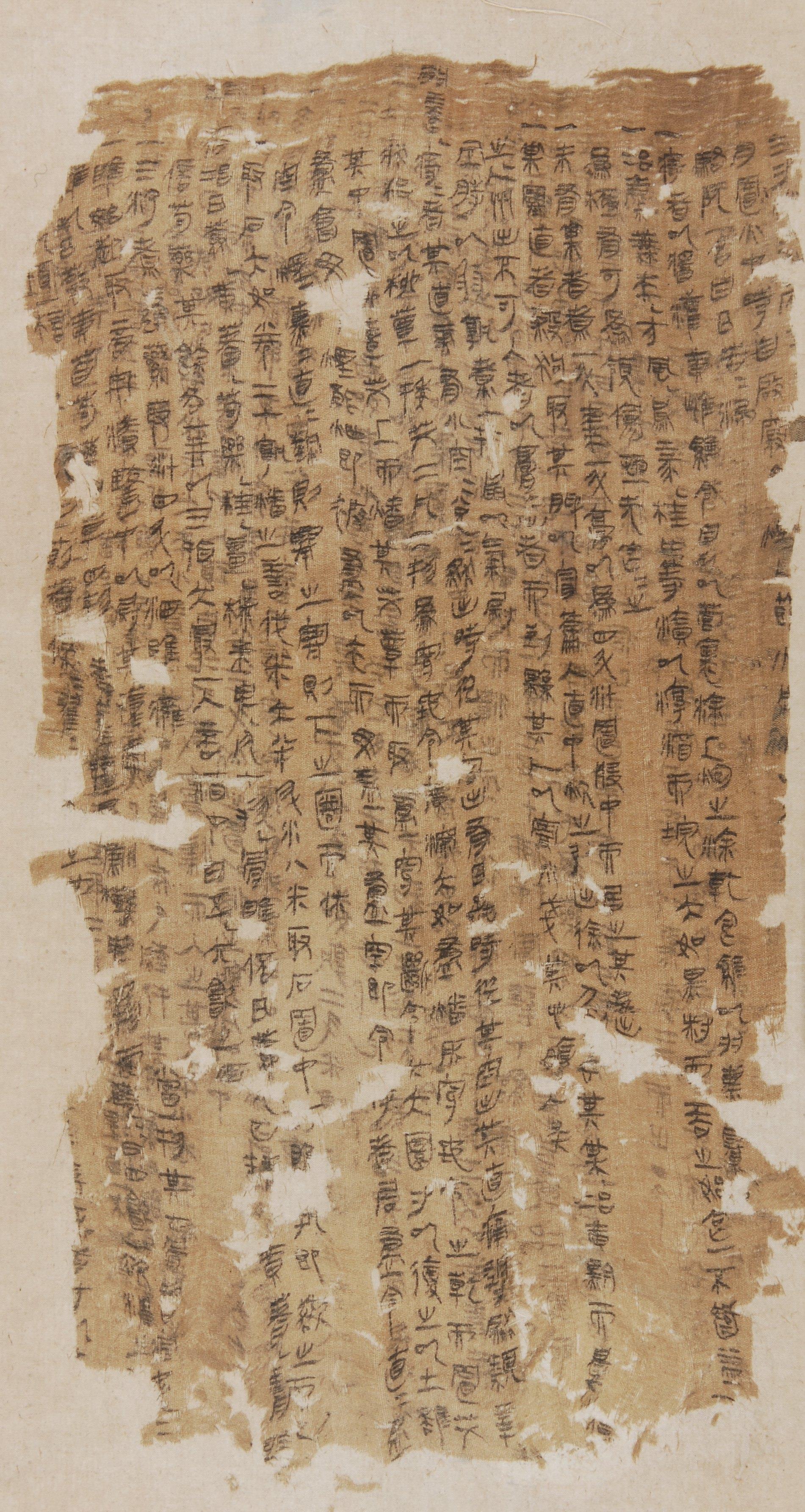

一起到湘博认识马王堆三号汉墓出土的

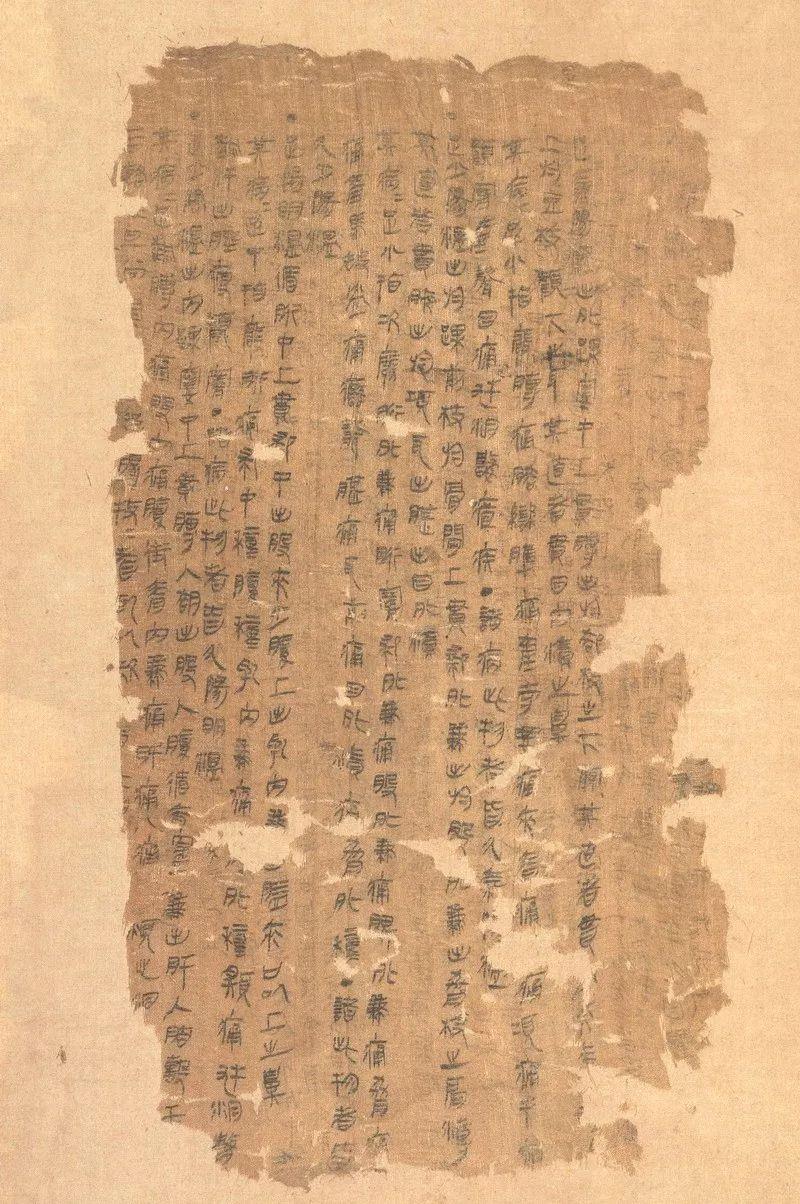

帛书《五十二病方》

药食同源、辨证医治……

在西汉药方中读懂中医智慧

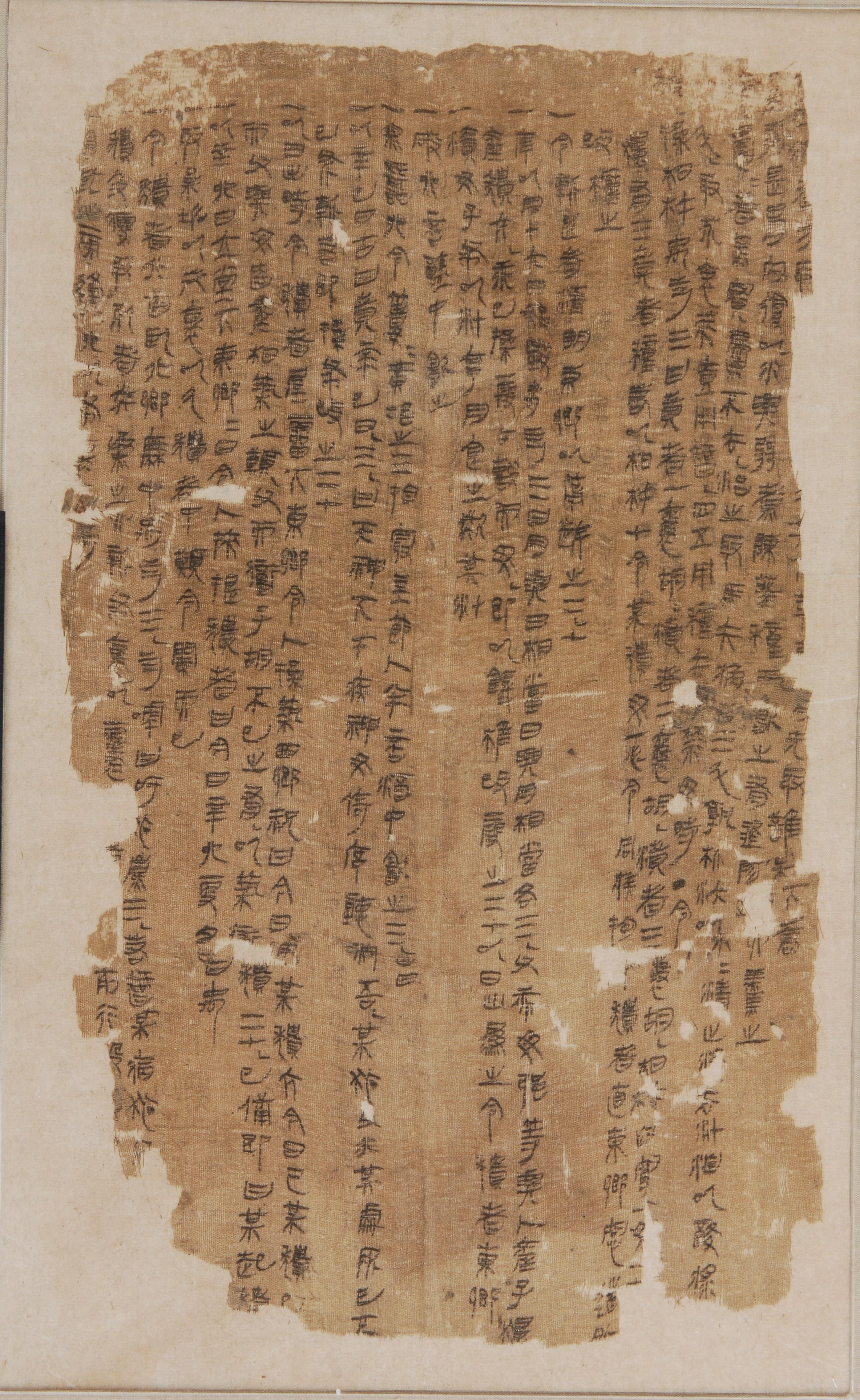

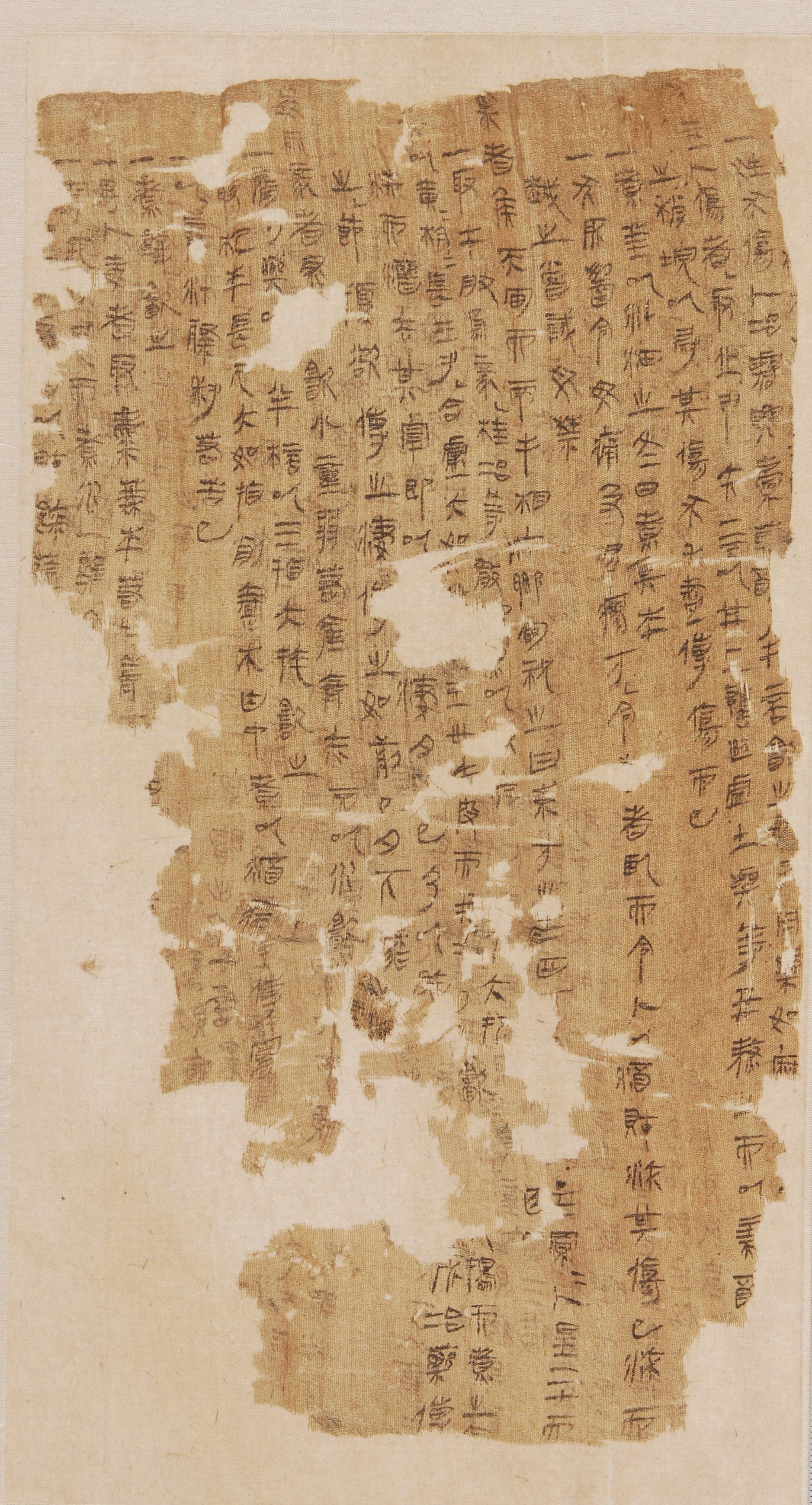

西汉怎么治疗腿疼?

马王堆汉墓出土的帛书《五十二病方》中

记录了这样一个药方↓

伤胫(痉)者,择薤一把,以敦(醇)酒半斗者(煮)(沸),饮之,即温衣陕(夹)坐四旁,汗出到足,乃己。

伤胫(痉)即小腿风寒

“薤”(xiè)是藠(jiào)头(一种植物)

1.将藠(jiào)头放到酒中煮沸,趁热服用

2.把衣服烤热围在四周坐下,令全身出汗

3.当汗出到足部时,小腿部的寒气就随汗液排出,以此来治疗小腿风寒疼痛的病症

薤(xiè)、酒这些食材入药

就是中医讲求的“药食同源,凡膳皆药”

《五十二病方》中

饮食治疗的配方有121个之多

包括酒、醋、粮食、动物油脂等

还有6个用盐、葱等调味料治病的方子

书中还记录了254种药材

其中食品类药材共计61种

占所载药材总量的四分之一

除了“药食同源”

帛书中还提到了辨证论治的原则

辨证论治是中医学基本特点之一

“辨证”是通过望、闻、问、切了解疾病

“论治”就是根据“辨证”的结果对症下药

在论述疽(jū)病(疮肿)的治疗时

其处方讲究加减化裁,对症用药

雎(疽)病:冶白莶(蔹)、黄蓍(芪)、芍乐(药)、桂、畺(姜)、椒、朱(茱)臾(萸),凡七物。骨雎(疽)倍白莶(蔹),[肉]雎(疽)[倍]黄蓍(芪),肾雎(疽)倍芍药,其馀各一……

一般疽病用白蔹、黄芪、芍药、桂

姜、椒、茱萸等七味药物通治

但必须注意“辨证”

症状不同,用药的分量亦各有区别

《五十二病方》全书达1万字

是迄今所见最早、最完整的医方专著

其中对某些病症的治疗方法

至今都有着不可忽略的借鉴价值

我国最古老的医方专书

比《黄帝内经》还早的中医书

据研究考证

马王堆三号汉墓出土的《五十二病方》

其成书年代应该在春秋战国之际

比人们熟知的《黄帝内经》还要早

该书出土时本无名

因卷前有目录列有52种病名

且目录末尾有“凡五十二”的记载

故命名为《五十二病方》

它记载了医方283个、药名254种

涉及内科、外科、妇科、儿科和五官科等

103种疾病的治疗医方

在各科疾病的记载中

最多的是外科疾病

诸如动物咬伤、皮肤病、痔病等

帛书所记的医方中均以用药为主

包括外用、内服等法

还有灸、砭、熨、熏等多种外治法

及若干祝由术(类似现代的精神疗法)

甚至还提到了“外科手术”

真实地反映了西汉初期的

临床医学和方药学发展水平

对于我国方药学的研究有着重大意义

被称为“2200年前的地下图书馆”

来看“马王堆”里的医学养生之道

马王堆汉墓考古发掘50周年

出土数十种帛书和简牍文献

被称为“2200年前的地下图书馆”

内容涉及战国至西汉初期的

天文地理、医学养生、哲学历史众多领域

堪称汉代的一部“百科全书”

除了《五十二病方》

还有许多医学养生相关著作:

经脉学是我国传统文化的重要组成部分

在西汉时期得到了进一步发展

此帛书记述了

人体六条足脉、五条臂脉的名称

循行径路、生理病理特点及灸法治疗术

是我国迄今发现最古老的一部经脉学著作

“注意孕期健康,对胎儿有好处”

这句叮嘱不是来自现在的医生

而是来自2200年前的马王堆

《胎产书》是一本介绍胎产的古籍

内容包含十个月胚胎形成及产妇调养

药物治疗不孕、产后母子保健法等

体现了最早的优生优育理念

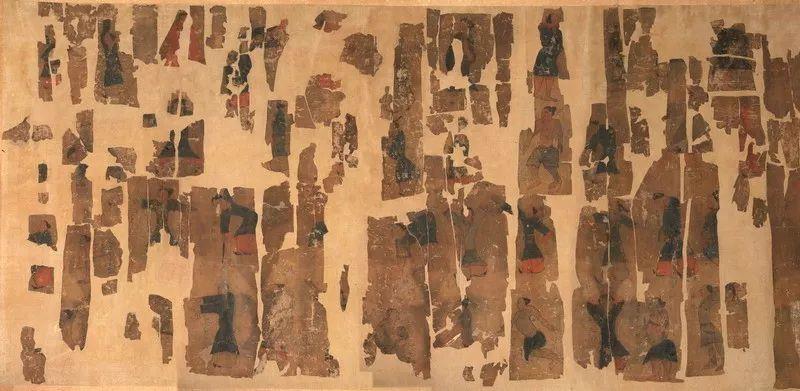

《导引图》是现存最早的彩绘导引操练图

男、女、老、少共44人

做着不同的健身术式

图中文字标注了31处动作名称或功用

是既具健身功能又有治病之效的养生操

“回眸五十载,辉光两千年”

马王堆汉墓考古发掘50周年

揭秘了西汉长沙国丞相、轪侯利苍

及其夫人辛追和儿子利豨(xī)的故事

向世界展示了

中华文明厚重的文化基因与历史智慧

从最早的“药方”

到老少皆宜的“养生操”

一份2200年前的汉代生活手册

铺展在我们的眼前↓