在南京老城区的斑驳街巷里,一场关于“温度”的城市更新实验正悄然进行:自去年以来,首批参与南京创意设计中心和朝天宫街道等单位实施的“小店出新计划”的农家小院、水果超市等6家小店陆续完成2.0版的升级改造——开了20多年的“农家小院”改造后变身市民、游客打卡点,午间翻台率暴涨三倍;网红水果店“生机勃勃水果批发部”循环利用果箱重塑门墙,成为街道“最靓的仔”……

这些案例背后,是设计美学对城市肌理的温情嵌入:城市更新以“温度”为切口,既能保留市井的烟火气,又能赋予其文化附加值,让那些被岁月磨蚀的小店、菜场重新被“点亮”,成为城市肌理中最富活力的毛细血管,畅通经济循环的同时,也留住了城市独特的人文风貌。

小店2.0,好吃好玩还要好体验

每次在南京丰富路15号的“农家小院”宴请远来的宾客,某商会秘书长任毅总有几分得意——这里不仅藏着苏北菜的地道风味,更因融合了民国建筑、戏台演出与书法艺术的独特空间,成为客人争相拍照的“文化会客厅”。看着大家举着手机穿梭于天井回廊间,他感慨:“钱花得不多,但情绪价值拉满了!”

这家经营了20余年的老店,曾因门头陈旧、空间局促逐渐失去吸引力。2024年,通过南京设计周和朝天宫街道等单位实施的“小店出新计划”,设计师袁成龙及其团队以“时间切口”为理念,为农家小院注入新生命——

黑瓦大屋顶统一新旧建筑风格,二楼开窗新设阳台成为连接室内外的情感纽带,红色廊柱与白色墙面勾勒出传统与现代的共生图景。令人印象深刻的是,设计呼应了院内民国建筑的天井、戏台、书法匾额等文化符号,让顾客在品尝草锅烧大鱼、红烧土公鸡等农家特色菜的同时,享受“边吃饭边看戏”的沉浸式体验。

“改造前,我们最怕客人问‘洗手间在哪’”,店主黄志光坦言。如今,通过外拓空间优化动线、增设观景包间,小店不仅解决了功能性问题,更将消费行为升华为文化体验。自今年春节以来,不仅外地客户循着“网线”探店,本地食客的增加也让午间翻台率涨了三倍。

网友“暴走小迷妹”在社交平台“小红书”上发了“边吃饭边看戏是什么神仙体验”话题帖,称赞农家小院“不仅可以享受美味的菜肴,还能观赏戏台表演,体验浓郁的历史文化气息”

与农家小院同期焕新的,还有朝天宫街道的金陵杨家馄饨。这家30年老店以“活字印刷”为灵感,方木红墙搭配“笑脸馄饨”灯箱,在保留明厨操作的同时,用临街互动窗口延续社区温情;生机勃勃水果批发部,以水果箱为概念重构空间,L形动线贯通街道与店铺,有“生机勃勃”标识的LED灯箱成为网红打卡点;易记皮肚面用书法体品牌标识搭配发光字门头,让44年老店成为明瓦廊巷的“显眼包”,皮肚吸饱汤汁的市井味依旧……

融入市井烟火,设计要学会谦卑与倾听

这些小店所在的南京朝天宫片区内,聚集了不少像“农家小院”这样有特色的人气小店,然而,当岁月泛黄了店面,也让这些老旧小店成了城市脸上的“黄褐斑”。如何用设计美学让这些小店焕新重生、扮靓城市,成了城市与店主共同面临的课题。

“设计要保持谦卑。”为生机勃勃水果批发部提供设计改造方案的设计师迪丽娜·努拉力对记者说,“设计者要顾及环境、业主和受众的感受,俯下身倾听店主的想法,不要高高在上。当设计以谦卑的姿态融入市井烟火,老街小店才能成为城市记忆的活态载体,让人们在烟火气中触摸到城市的温度与厚度。”

在“水果刺客”层出不穷的今天,位于南京大香炉巷的生机勃勃水果批发部自2008年开业至今,因为“平价”在社交平台上被网友戏称为“报恩水果店”。设计师迪丽娜与刘诗晴通过调研发现,店铺每日因排队占道导致交通拥堵,且传统门头缺乏识别度。为此,团队以售卖水果的容器——水果箱为概念,重新梳理功能分区、流线、店与城市的关系,为水果批发店焕新的同时,也为大香炉这条老街注入勃勃生机。

店主钟华道是位29岁的小伙子,他特别喜欢这个设计方案,只是因为成本问题没能全部实现,“但以水果箱重组为立面装饰,形成环保风与市井气的碰撞,为我的店聚集了不少人气”

小店改造中,成本几乎成为制约设计师施展拳脚的最重要因素。在南京曹都巷内,金陵杨家馄饨以30年老店身份参与朝天宫“小店出新计划”,设计师秦川面对多重挑战:店铺空间狭长、成本投入有限、施工条件复杂。

秦川坦言:“小店微改造如同戴着镣铐跳舞,施工误差、材料替换都是常态。”但学会在“螺蛳壳里做道场”是现实更是一种本事,秦川开始抛弃那些略显高贵的材料和高调的设计思路,以“低干预美学”破题——仅从“活字印刷术”提取方块元素,将其转化为红白相间的木质灯箱,呼应馄饨店“方头方脑”的市井形象。店主杨晓叁对记者说,改造后日均客流至少增加了三成,验证了“低干预”的有效性。

讲有文化有温度的城市故事

3月22日,“科巷新市集”受邀来到南京世界文学客厅,参加译林出版社为新书《南京味道(十周年增订版)》举办的“科巷里的《南京味道》”文学课。这并非科巷菜场第一次“破圈”:2023年,科巷就成为艺术实验场——诗人丁成以1000枚木质“诗歌鸡蛋”打造精神符号,艺术家高雷用盐画云朵致敬平凡劳动者,朱赢椿“肥肉炖豆腐”艺术展将市井美食升华为文化叙事。

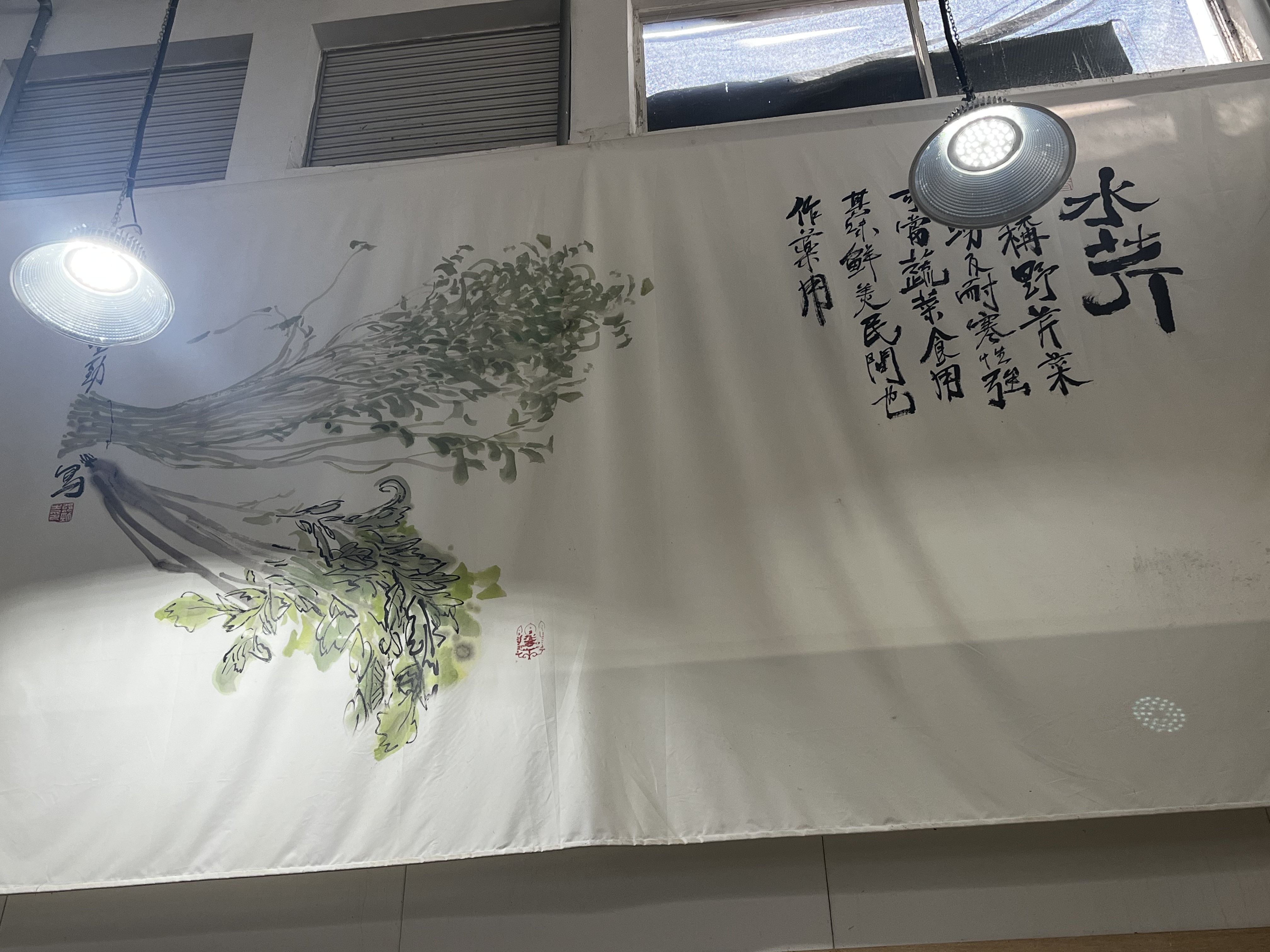

乘扶梯来到二楼菜场,迎面是镌刻百年科巷历史的浮雕墙,生动再现了当年熙攘繁华的街景;手绘老街墙面记录下那些被时间遗忘的故事;随处可见的老物件,仿佛在诉说往昔岁月的点滴美好。

“水八仙”水墨纱幔轻盈飘逸,宛如一幅流动的艺术画卷,将人们带到充满诗意的江南水乡……这些匠心独具的设计,使每个漫步其中的人都充满了惊喜与感动。

南京科巷新市集管理有限公司品牌部负责人戴霄尚告诉记者,改造中,设计团队将科举文化、秦淮市井元素融入空间肌理,在保留传统菜场功能的同时,以“文化+商业+社区”模式重构市井烟火气。当文化与烟火气产生化学反应,菜场就不再只是菜场的功能。

迪丽娜强调:“好的设计需兼顾‘三张面孔’——经营者要实用、消费者要体验、城市要温度。”谈及设计与城市的关系,她提出:“小店、菜场是城市的毛细血管,改造不仅要‘治愈’空间,更要激活人与环境的对话——当排队不再狼狈,等候也能成为城市风景。”

秦川则说:“我们不强行赋能,而是让设计成为店主与城市的对话工具。”他观察到,当设计师学会用“老南京话”与店主沟通——比如将艺术字招牌改为店主熟悉的字体时——市井空间才能真正完成“自然生长”。正如杨家馄饨店标志性的红色,看似简单的设计,实则是城市温度的具象投射。

袁成龙介绍,“时间切口”的灵感来自《姑苏繁华图》。“在古画中,街巷和店面既互相独立,又通过店铺内部空间展露与街巷融为一体。所以好的设计是让店面与城市有机融合,每个人在改造后的空间内都能感受到城市的呼吸。”

“设计不是刷漆换脸,而是让空间学会讲有温度的故事。”东南大学建筑学院教授鲍莉是“小店出新计划”的评委,她对记者说,这种温度会让城市实现“文化资源增值”,网红店带来的流量转化为消费增量,老城区的文化符号成为城市名片,最终指向经济效益与社会效益的双赢。

正如科巷菜场中悬浮的“水八仙”纱幔与科巷百年历史浮雕的对话,或是农家小院戏台与民国建筑的时空叠印,这些设计实践印证了:当菜篮子里长出诗歌,馄饨碗中盛满活字印刷的智慧,设计便超越了物理空间的改造,成为连接过去与未来、个体与集体的精神脐带——这正是城市更新中最珍贵的“在地性”,让每一缕烟火气都在时代更迭中持续焕发生命力。

新华日报·交汇点记者 徐宁

图片除注明来源外均由徐宁拍摄