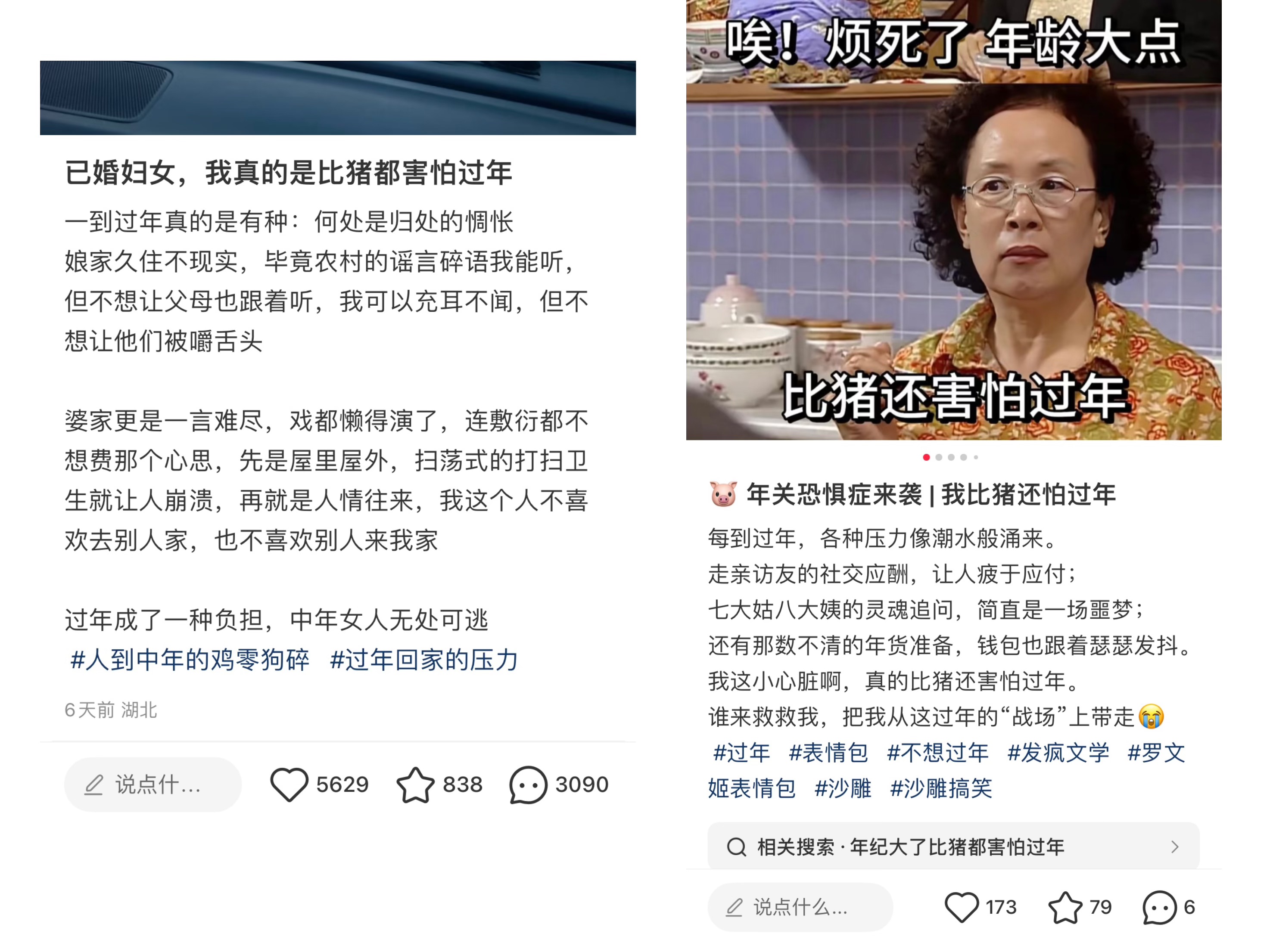

春节将至,部分年轻人却吐露心声:既盼望放假,又害怕回家,“比猪还害怕过年”“想妈但不想回家”......疲于应对各种问候、社交应酬、准备年货、发红包、回哪家过年等,仪式感越足反而越累,有人将这种过节焦虑,称之为“春节恐惧症”。记者采访相关专家了解到,节日期间的“期待落差”以及社交压力,使得部分人群容易产生焦虑、失落等负面情绪。

回家过年很纠结

回家还是不回?回哪家?很为难

过年你回家吗?票抢到了吗?要不要一起出去玩?最近,记者被问得最多的就是关于春节回家的事。“我真的焦虑!抗拒不想回,但有压力要回,所以很焦虑。”32岁的王女士22日终于抢到从上海回程的票,但尚未结婚的她自我调侃道,“可以想象年夜饭那天,我将是饭桌上的焦点!”

而年纪相仿已婚的曹女士面对回哪家,也是左右为难,“既不想回自己老家,也不想去他家!”最后她决定留在南京“守家”,“我这是雨露均不沾!”令她有压力的不仅是还未添丁,还有“瘪瘪的钱包”,“上班做牛马,回家做散钱童子!”

人们往往对节日怀有美好的期待,然而,当现实体验与预期不符时,就容易引发情绪落差,“有些人觉得春节是合家团聚的温馨时刻,但实际回家后可能要面对亲戚间的攀比、父母的催婚催生、长辈的生活询问等压力。”东南大学附属中大医院心身医学科侯正华副主任医师说,特别是一些年轻人对于未来发展、事业收入等问题本身就感到焦虑,春节期间的社交活动可能会加重、放大这种情绪。

热帖

“钱包憋”、现实交流少,焦虑被“放大”

近年来,社交媒体上关于“春节社交焦虑”“断亲潮”等话题常引发热议,部分人因社交压力而对回家过年产生纠结,既不想面对过多的人际交往,又担心不回家会显得不近人情。记者注意到,各种“灵魂考问”层出不穷:“过年就焦虑咋办”“过年回家的压力”“到底什么人在喜欢过年啊”,不少人只能在陌生人的留言帖下“大倒苦水”。

“一方面,大家向往亲情,但另一方面,也害怕家庭聚会中涉及个人生活的敏感话题,比如工作、婚姻、收入等。”在侯主任看来,社交媒体的影响也放大了这种焦虑,使得部分年轻人对传统家庭观念产生排斥心理。此外,春节期间的聚会、送礼等也带来额外的经济负担。对于收入尚不稳定的年轻人来说,如何在这些社交场合中保持得体,又不影响自己的经济状况,成为一项现实挑战。

不得不提的是,如今因电子产品的普及、“宅文化”的流行,人们的社交方式也发生了变化。很多人在社交软件上“重拳出击”,但在现实生活中不善于表达,甚至感到社交压力,最常见的是,“在同学聚会、家庭聚会中,宁愿玩手机,也不愿面对面交流。”侯正华说,“面对面聊天需要及时反应,包括表情、语调、语速等,而线上交流可以斟酌、思考,也不用考虑面部表情变化,会让很多人感觉放松。”但长时间这种社交方式,可能会导致现实社交能力的退化,进一步加剧人与人之间的隔阂。

热议

两招应对春节焦虑,找回温暖连接

尽管网络社交提供了便捷,但现实社交仍不可或缺。春节作为一年一度的重要节日,是增进亲情和友情的好机会,“适量参与家庭聚会、朋友交流,对心理健康也有积极作用。”侯主任介绍说,临床上对焦虑抑郁康复治疗,也会鼓励大家多参与社交活动,“研究表明,有些人情绪不好,回到母亲身边待一段时间,甚至超过几次心理治疗的帮助。”

面对春节焦虑,专家建议可以从以下两点调整:

1.调整认知,放松心态:春节回家的核心目的是与家人团聚,而非满足外界的期待。因此,不必过于在意他人对自己的评价,尽量以平常心对待亲戚的询问和聚会。

2.合理规划,设定界限:在回家前,可以提前做好时间安排和预算规划,避免因经济问题增加心理负担。同时,面对不愿回答的私人问题,可以礼貌地转移话题,设定合理的社交边界,不必勉强自己迎合所有人的期待。饭桌上,如果感觉紧张,可以通过吃菜、喝饮料等方式,放松身心。

扬子晚报/紫牛新闻记者 王梦航

校对 陶善工